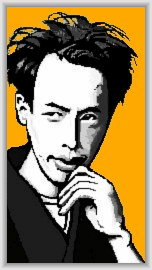

龍之介さんのProfile

龍之介さんってどんな人?

芥川龍之介は、大正時代に活躍した小説家です。

1892年3月1日、新原敏三(にいはらとしぞう)・フクの長男として、現在の東京都中央区に生まれました。

『龍之介』というのは本名で、「辰年辰月辰日辰の刻生まれ」がその名の由来だそうです。

母・フクの発狂によって、生まれて間もなく、母の実家の芥川家に預けられました。

1915年、『羅生門』で文壇デビューします。翌年『鼻』を夏目漱石に認められ、一躍新進気鋭の作家として注目されました。それ以降も、『地獄変』、『蜘蛛の糸』、『藪の中』、『河童』、『歯車』など多数のすぐれた短編小説を残しました。

しかし、晩年は精神的にも肉体的にも衰弱し、身辺の煩雑な事件にも振り回され、1927年、三十五年間の短い生涯を自ら閉じました。その死因はオーバードーズですが、服用したものは、睡眠薬とも青酸カリとも言われています。

龍之介さんってどんな作品を書いたの?

ほぼすべてが短編小説です。

長編小説にも挑戦しては見たものの、『路上』と『邪宗門』の2作品のみを、いずれも未完の状態で遺したに過ぎませんでした。

具体的には……

- 王朝もの…『羅生門』『鼻』『芋粥』『地獄変』『偸盗』『藪の中』など

- 児童向け作品…『蜘蛛の糸』『杜子春』『白』『アグニの神』『魔術』など

- キリシタンもの…『きりしとほろ上人伝』『黒衣聖母』『るしえる』など

- 保吉もの…『あばばばば』など

- 晩年の作品…『河童』『歯車』『或阿呆の一生』など

に分類されますが、これらのほかにも優れた作品を多数残しています。また、龍之介は小説以外にも、アフォリズムや俳諧に通じていました。

龍之介さんにまつわるエピソード

- 身長は167センチ前後、体重は50キロ前後であるが、当時の男性の平均身長は158センチほどであったため、「長身痩躯」と評されていた。

- 血液型はA型。

- 出生名は『新原龍之介』だが、物心つく前に芥川家に預けれ、本当の名前を知らずに育った。

- 幼少期は『龍之助』とも書いたが、オトナになってからは『龍之助』表記を嫌った。

- 本名以外にも50以上のペンネームを名乗っていたことがある。

- 養父母と実母は東京出身で、龍之介自身も東京を愛したが、実の父親は山口県出身である。

- 趣味は読書、特技は速読である。日本語で書かれた本であれば、銀行員が伝票を捲るような速さであり、人と話をしながらでも読めたそうだ。英文の本でも1分間に2ページのペースで読み、一日に3~4冊は軽く読めていた。

- 好きな食べ物は鰤の照り焼き、汁粉、トマト。基本的には甘党で、洋食よりも和食を好んでいた。

- 嫌いな食べ物は、蚕豆、とろろ、蜜柑、貝類、ナマモノ全般。 但し自発的に食べないだけであり、実際には出されたものは、何でも食べていたようである。

- 運動神経があまりよくなく、川端康成と卓球対決をしたときはどっこいどっこいの勝負だった。

- 但し、水泳は得意である。自殺の際、水死を選ばなかったのも、泳げるのが理由であった。

- 水泳以外には柔道も習っていた。中学時代、父親と柔道をしていたときは、いつも龍之介が勝っていた。

- 大の風呂嫌いで、滅多に風呂に入らなかった。入ったとしても、手ぬぐいは持っていかなかった。また、顔も洗わない、歯も殆ど磨かなかったらしい。

- 大の犬嫌いでもあった。吠えられたことがあるから、大切にしていた帽子のリボンを久保田万太郎宅の犬に取られたから、犬好きの友達に嫉妬したから、犬が龍之介に対して吠えているような被害妄想に陥るから、など諸説ある。

- 前述の通り、風呂嫌いで、外見に殆ど執着がないように思えるが、衣装には気を遣い、ファッションセンスはよかったそうである。他人が着用している衣装や帽子などを気に入ると、「それを俺にくれ!」などと言って、たびたび強請っていたらしい。

- 二十六歳のとき、八歳年下の塚本文(ふみ・龍之介は彼女を『文子』と呼んだ)と結婚。どれを見ても強気そうに見える龍之介の肖像画からは想像もできないほどの可愛らしいラブレターを文に送っている。

- 文と結婚する以前には、同い年の吉田弥生(結婚後の姓・金田一)と交際していた。この弥生は龍之介と幼稚園・小学校が同じ幼馴染みであった。龍之介は本気で弥生と結婚したいと思っていたが、同い年(因みにどちらも三月生まれであった)であること、弥生が士族の娘でないこと、非嫡出子であることなどを理由に、養父母から反対された。また、弥生も、別の男性と結婚することが決まり、龍之介は失恋した。この時の心情が『羅生門』に現れている。

- 息子が三人いたが、いずれも親友の名前を捩って付けている。

- 長男・比呂志さん→菊池寛の本来の読み方『ひろし』から

- 次男・多加志さん→小穴隆一の『隆』を取って、訓読みに直したもの

- 三男・也寸志さん→恒藤恭の『恭』を取って、訓読みに直したもの それぞれ万葉仮名に当てはめている。

- 文壇の仲間たちからは知識人として知られており、百人一首の「龍田の川の錦なりけり」を捩って、「芥の川の知識なりけり」と言われていた。だが、それらの情報はすべて本から得たものだった。